小説「掌の記憶」第一章

― フェスティバル開幕

その週末、フェスティバルは例年どおり「開催」された。

しかし、その目に映る光景は、昨年とはまるで別世界だった。

中央広場とその四方へ放射状に伸びる遊歩道――

一帯には、幾何学的で美しく、そして異様な光沢を放つ建造物たちが立ち並んでいた。

祭りでよく見かける屋台というには、少々グレードが高すぎる。

どちらかと言えば、企業ブースや万博などの〃展示〃に近い。

オープン形式が多いが、中には自動ドアのある店舗や、液晶モニターをつかって誘致をしている豪華なタイプもある。

透明な筒型の店舗では、空中で踊るゼリー状のスイーツがショーケース内をふわふわと漂い、ひとつ口に含めば淡い桃の香りと微弱な電気のような刺激が舌を撫でる。

光を放つキャンディが無音のまま呼吸するように点滅し、手に取ると指先がほんのり温かくなる。

泡の層をくぐると始まる“浮遊型輪投げ”、景品には光沢をもつ羽のようなアクセサリーが並ぶ。

水鉄砲や綿菓子の代わりに、温度と香りが変化するスプレーや、耳元で静かに“チリチリ”と鳴きながら溶ける氷菓子などが人々を惹きつけていた。

歩道の上空には無音のドローンが舞い、人の動きに合わせて音楽が自動生成されている。

ピアノ、ウッドベース、鐘のような電子音──

どこにいても「この場だけの」BGMが流れ、空間を包んでいる。

香りは甘く、ほんのり柑橘のようでいて、奥に微かなバニラやミントが潜む。

嗅いでいるだけで安心し、足取りが軽くなる。

肌を撫でる風も優しさだけを抽出したような感触だった。

装飾も“美しすぎる”。

金属とも布ともつかない光沢素材が柔らかく折られ、彫刻のように街路を縁取り、その色彩は刻一刻と変化していた。

空間が、常に最適化されている。

これまであった最適な街の姿を認識からひっくり返してしまうほどに、五感すべてを通じて「ここは特別だ」と身体が刺激される。

そして、この見慣れぬ祭りをさりげなく円滑にサポートしているのは、まるで親戚のような、優しい話し方をする人々だった。

男女ともに、無地で淡い色合いの服を着ている。スーツでも作業着でもない。だが、奇抜すぎず、ただ清潔で、自然な身なり。 にこやかで、語尾は柔らかく、言葉には押しつけがない。

まるで「あなたのこと、ずっと前から知っているよ」と温もりを感じさせる雰囲気を纏っていた。

「こんにちは。初めての方には、こちらの香りブースが人気ですよ」

「大丈夫です、何も買わなくてもいいんです。ちょっと感じてみてください」

「疲れてませんか? ここスッとしますよ。香りのシャワーみたいな感じで」

語られる言葉は馴染み深く、どこか懐かしい。押し売りも誘導もない。ただ、共に楽しもうという親しみだけが満ちていた。

──しかし、その瞳だけは違っていた。

感情を装っているようで“奥に何もない”。あるいは、すでに“何か別の意志”で満たされているかのような目。

それでも、声をかけられた人々は、つい足を止めてしまう。

香りを吸い、音に耳を傾け、品物に触れる。

笑う者もいる。 もちろん警戒して離れる者もいる。

けれど、確実に――この街の中に「一線を越える者」が現れはじめていた。

◆

広場の東側、遊歩道の交差点近く。

ひときわ明るい音色が風に混ざるそのブースの前で、一人の少女が立ち止まっていた。

高校の制服。 リュックの片側だけを肩にかけ、顔の半分は前髪に隠れている。

目元には不安と好奇心が交差していた。

──その場所には、小さなパビリオンのような店舗があった。

中には、なにもない。 だが、空間そのものに“誘われている”ように感じがする。

淡く色づいた床、天井から舞い降りる粒子状の光。

空気が密やかに脈打ち、微かな振動が床を通じて足元から伝わってくる。

「…ねぇ、本当にやめときなよ…」

後ろから、同じ制服を着た友人たちが声をかける。

「わけわかんないし、なんかヤバくない?」

「こっちのラムネ飲むやつにしよ?ほら、こっちは普通っぽいよ」

「そーだよ、こっち来なよ!」

少女は、振り返らない。

店の前には、一人の女性が立っていた。

二十代半ば、長めのスカートに薄手のブラウス。

微笑みかけながら、無理に誘うでもなく、ただそこに立っていた。

少女が目を向けると、彼女はゆっくりと一礼した。

「無理に入らなくても、だいじょうぶですよ」 声は、まるで優しい姉のようだった。

「でも…あなたみたいな方は、きっと感じられると思って」

その言葉が、少女の心の奥をふと撫でた。

彼女は、ほんの一歩、足を前に出した。

でも、ちょっと怖くなり、すぐに引き返そうとした。

そのとき──音が、変わった。

ブースの中に、彼女の記憶を撫でるような旋律が響いた。

幼い頃に聞いたオルゴール。誰もが笑っていた日の記憶。

甘く、切なく、心をほどくような旋律。

少女の足が、もう一歩進んだ。

指先が、空間の内側に触れる。

──ふわり、と香りが舞った。

レモンに似た柑橘の香り。その奥に、シャボンのような清潔な匂い。

かつての“自分の部屋の匂い”に似ていた。

今はもう手放した、安心できた日々の残り香。

「……あ」

少女の瞳から、涙が一筋こぼれた。

彼女は、さらに中へと進む。 まるで吸い込まれるように。

しばらく後、彼女は静かに出てきた。

目は少し潤んでいた。だが、表情は安らいでいた。

「……すごい、の。なにこれ……。怖くない。すっごく、優しいの」

彼女はそう言った。

声は震えるようだったが、口元は微笑んでいた。

彼女を見ていた周囲の人々の目に、複雑な色が浮かぶ。

不安。警戒。そして、羨望。

「……ほんとに、いいの?」

「中って……何があるの?」

「なんか、ちょっと……気になるよな……」

恐れながら、次の人が近づく。 ひとり、またひとり。

軽く香りを試し、軽く音に耳を澄まし、軽く触れてみる。

ブースの案内人は、決して急かさない。ただ、いつでも「ここにいますよ」と優しくそこに立っている。

そして、次第に人々の足が止まる頻度が増えた。

笑う人、戸惑う人、虜になる人。

気づけば、その空間に抗う者は、次第に少数派になっていた。

◆

日が昇るにつれ、街は音と香りの渦に包まれていった。

空は透き通るように青く、雲一つない。 それだけで、幸福感が湧くような天候だった。

けれど、その幸福感すら“仕掛けなのでは”と疑いたくなるほど、完璧すぎた。

午前十時には、広場と遊歩道は人で溢れていた。

子どもたちは無邪気にブースを渡り歩き、 中高生は香りや色彩の変化に目を輝かせ、 年配の人々は案内人の言葉に頷きながら、椅子に腰かけ、それぞれの「体験」を楽しんでいた。

遠目には“賑わい”に見えるが、近づくほどにその熱は妙に落ち着いている。

興奮ではない。満たされた静けさ。

静寂の中にある快楽。

それが、今の街全体を支配していた。

◆

──そこから、少しだけ離れた場所。

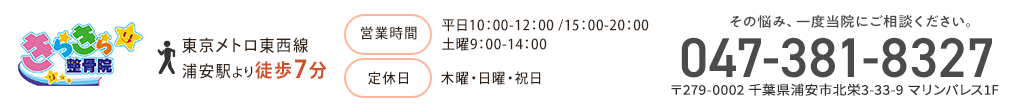

僕は、整骨院の玄関前に立っていた。

タオルで額の汗をぬぐいながら、道行く人々をぼんやりと見つめている。

開業して十七年、 街が変わってきたことも、人の流れが少しずつ変わることも、敏感に感じ取ってきたつもりだ。

だが──今の変化には、どこか“得体の知れない違和感“があった。

「……おかしいね。こんなに静かな祭り、今までにあった……?」

例年なら、朝から子どものはしゃぐ声や、綿菓子の甘い匂いが道に漂い、屋台ランチの準備でせわしなくなる時間だ。

なのに今年は、道の導線が整然としていて、音が滑らかに響いていた。

計算された“賑やかさ”に満ちている。

すれ違う人々は、笑っているが、その笑顔はどこか画一的で、全員が、同じ種類の幸福感を共有しているような…

(誰かに与えられた笑顔)

そんなフレーズが頭に浮かんで、ゾクリとした。

その時、

「先生~!おはようございます!」

明るい声に振り返ると、スタッフの“ゆぅさん”が院の裏口から顔を出していた。

ピンクのエプロン姿に、短く束ねた髪が風に揺れている。

「また遠い目してる。なに考えてたんですか?」

「いや…ちょっとね。なんか変だと思わない?今年の祭り……」

「変、っていうか……うーん、綺麗すぎるかな? 整いすぎてて違和感はあるかも」

ゆぅさんは冗談まじりに笑ってた。

「あんな建物、建ってた?」

僕が広場を指差すと、ゆぅさんは首をかしげた。

「今年は準備とか、見てないからね〜」

「いや、それでもあの広さだと一晩じゃ無理じゃない?」

「…確かに。ムリあるかも?」

その時、ふたりの間に、風がふわりと通り抜けた。 風の香りが変わっていた。

甘い。

だがどこか薬品じみていて、鼻の奥に残る説明のできない匂いだった。

眉をひそめ、もう一度広場を見た。

さっきまではなかった、さらに大きなブースが、広場の奥に立ち始めている。

人々は、もう違和感を口にしなかった。

目に映るものを受け入れ、存分に香りを吸い込み、音に聴き入っている。

最初からそれが日常だったかのように。

──街は、ゆっくりと飲み込まれている

完璧にデザインされた“祭り”という装置が、街全体を包み込み始めている。