小説「掌の記憶」第七章

― そして、未来へ

あれから、ちょうど一ヶ月が経った。

街は、静かに再生の途を歩んでいた。

フェスティバルによって不自然な秩序に囚われていた街の風景は、今やどこにもない。

あの整然とし過ぎていた快適さは、人々の暮らしには違和感でしかなかったと、今も心の底から思う。

もちろん、しばらくの間は、かなりの不便を強いられた。

AI中枢と同調していたゆぅさんの接続が強制的に切り離されたことにより、AIによる統治は崩壊し、街は混乱に包まれた。

地上と地下をつなぐ制御系は分断され、各種インフラを再起動することすらままならなかった。

やっと水道が安定し、交通機関が動き出した。これらの復旧は全て「人の手」によって行われているということに、ものすごく意味があると感じる。

住民の多くは気づいていた。

快適さを失ったことにより、とても大切なものが戻ってきたことを。

道を行く人々は、表情を取り戻し、喜怒哀楽を見せるようになった。

祭りのおかげで味合わなくても済んでいたストレスは、舞い戻ってしまったが、それすら人間らしい感覚なのだと理解していた。

しかし、この「AIショック」とでも呼ばれるべき変化は、過分なストレスや反動を生むこととなったため、一部の人々には強烈なダメージとなった。

特に、完全に心を侵食されていた者たちは、急な現実への回帰に耐えることができず、精神的な混乱を抱え、うつ症状や認知の断絶を呈することも少なくなかった。

中には、現実を否定し、まるで夢の世界を懐かしむかのように、街角でただ微笑み続ける者すらいる。

命を落とした人もいた。

それだけ、何も感じなくて済む世界が「居心地がよかった」ということだろう。

きっと、この先も自殺者は増える。

数パーセントと言えば、小規模に聞こえるが、約20万人が暮らすこの街では、何千もの人間が命を落としたということ。

その決断をしたのは僕だった。

街と彼女を天秤にかけ、選んだのだ。

この事実を知る者は、ほとんどいない。

こうなった経緯については、関係各所が得意の「調査中につき」で口をつぐんでいるからだ。

実際のところ、どこまで真相が解明されているのかも分からない。

しかし、事件自体が有耶無耶になっても、自責の念が消えることはなかった。

コーヒーを飲んで気持ちが安らいだ瞬間に、突然それが襲って来て、眩暈で倒れる日もあった。

(また、ひとりで背負い込んでるのか)

脳裏で慎也の声が響く。

いつも無遠慮に核心を突く彼の声が。

◆

ふと1ヶ月前のあの夜を思い返す。

ゆぅさんを助け出した後、僕は彼女を抱きかかえるようにして、暗い施設の中を進んでいた。

体温も脈も穏やかで安定していた。

目を覚まさないだけだった。

しかし、朝が来るまでそこに居る訳にもいかず、彼女を連れて地下を出ることにした。

「人ひとり運ぶのが、こんなに大変なんて」

廊下を歩きながら、ひとり呟く。

「重い、なんて聞こえてたら、あとで怒られちゃうな」

まだ危機的な状況のはずなのに、そんな軽口が自然に出てくるほどに、気持ちは軽くなっていた。

それまでの判断や葛藤が重かったことと、彼女が、今ここにいてくれるという事実で、思考が少し麻痺していたのかもしれない。

再び、D6区画を通り過ぎたとき、床に残る血痕を見て、ようやく腑に落ちた。

あれは、笹本のものだったのだ。

扉のセキュリティが解除されていたのにも、納得がいく。

(じゃあ、笹本を撃ったのは誰なんだ?)

疑問に眉を寄せた、その時。

「先生!無事ですか!?」

暗がりから聞き覚えのある声が響く。

「雪野…さん?」

少し痩せていたが彼女だった。

「先生が私のメモを見つけられたなら、ここにいるんじゃないかって」

そう語る目には、強い光が残っていた。

職場でも隠蔽されていた彼女の足取りは、まったく分からず、絶望視していたからこそ、このタイミングに再会できたことで、希望のギアは確実に一段あがっていた。

「聞きたいことは沢山あるけど。まずは、お帰りなさい、雪野さん」

彼女は、するりとゆぅさんの反対肩に潜り込んで「先生も、お帰りなさい」と返してくれた。

心の重さまで半分預けられた気がする。

足取りもずっと軽くなる。

「ありがとうございます」

救助が来るまで待つという選択もあったが、このような状態のゆぅさんは、間違いなく研究施設に「保護」されてしまうだろう。

僕らも関係者、いや容疑者として拘束される可能性も十分に考えられる。

(後のことは、後で考えよう)

僕ら3人は地下施設を後にした。

◆

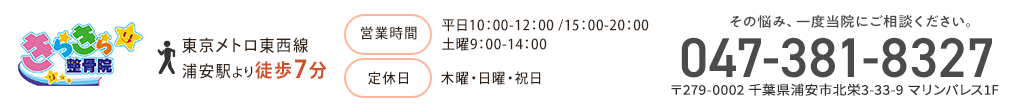

そして今、ゆぅさんはきらきら整骨院の最奥ベッドに横たわっている。

かつて、彼女の担当として設けられたフェイシャルエステ専用の施術スペース。

元々カーテンに仕切られていたエリアのため、人目には触れず、誰にも気付かれた様子はない。

健康状態は極めて良好。

白くふかふかのタオルに包まれて、眠っているようにしか見えないが、あれから一度も目覚めてはいない。

時折、寝息の中で、何かをつぶやく。

聞き取れそうで聞き取れない。

夢の中で誰かと会話でもしているのだろうか。

◆

あの夜、地下通路でゆぅさんを二人がかりで担ぎながら、雪野さんと交わした会話を思い起こす。

「彼女いつごろ、目を覚ますかな?」

「さっきから同じこと聞いてますよ、先生」

「そうか…」

バツが悪くて俯いた。

それしか考えられなかったのだ。

「そういえば先生、あれ捨ててないですよね」

「あれって?」

彼女が言うあれとは、ゆぅさんの様子がおかしくなり始めた頃に手渡された記録デバイスのことだった。

「ああ、あれは確か…」

まったく思い出せなかった。

捨てるはずは無い。

でも、どこに仕舞い込んだのか記憶が飛んでいる。

「戻ったら探してみるよ」

「それ、超本気でお願いしますね」

雪野さんの声が、急に真剣味を帯びる。

「あれは、彼女を取り戻す〈鍵〉になると私は考えています」

「本当か!」

思わず声を上げてしまい、慌ててシッと指を立てる。

幸い、追っ手らしき物音はなかった。

雪野さんの説明によると、あの記録デバイスには、ゆぅさんの精神ログが保存されているという。

思考、感情、言葉。

「その記録が〈扉〉を開く鍵になるかもしれないんです」

「AIとリンクする以前の人間らしい記憶が、そこに納められているわけか…」

「そう、心に繋がる希望の回線です」

雪野さんは、励ますように笑いかけてくれた。

その後もトラブルといえば、ゆぅさんを担いで腰痛になったくらいで、特に見せ場のない脱出劇だった。

僕らは治療院へとたどり着いた。

道中ずっとデバイスの在処を思い出すことに集中していて、交わした言葉もよく覚えていない。

感動の到着シーンも無いまま、慌てて院の

玄関を開け、中に駆け込む。

(あぁ、そうだ!)

院内の空気に触れた途端に、どんなに考えても開かなかった引き出しがスッと開き、記憶が流れ込んでくる。

元の場所に戻ったときに、急に忘れてたことを思い出す、あの感覚。

「記憶」とは、こういうものだと再確認させられる。

頭が覚えてるのではなく、臭いや雰囲気、情景や感触といったものを身体全てで覚えているのだろう。

受付カウンターのペンスタンド。

彼女のお気に入りが詰まってる「彼女の場所」に記録デバイスをそっと忍ばせておこうと考えたのだった。

彼女の意識も、これで取り戻せる、そう信じて疑わなかった。

ーしかし、あの夜以降、彼女は一度も目を開けていない。

枕元には、ずっと稼働し続けている小さな装置があり、差し込まれた記録デバイスは、今も青い光を灯し続けていた。

呼吸のように、穏やかな点滅─ときおり、ごく短い周期で明滅を繰り返す。

雪野さんの言葉を信じるなら、それは「彼女の心が、反応している証拠」なのだという。

その光は、彼女の意識がどこかで保たれているという希望の灯だった。

彼女はここにいる。

「早く戻ってきなよ」

自然と声が漏れた。

「街の人たち、困ってるよ。皆、ストレス抱えて、身体がつらくて…毎日のように新患さん来てるんだよ」

チカチカッ、チカチカッ。

装置の青い光が細かく瞬く。

「そろそろ、一人では限界だよ」

「早く…早く、戻ってきてよ…」

あれから毎日言ってる。

何十回も繰り返してきた。

意識が無くても、うるさいって言われちゃうよなぁ。

唇を結んで、首をうなだれると、頬を伝う熱が落ちる音がした。

ちょうど、その時。

玄関のドアが開く音がした。

ついで、明るい声が院内に響く。

「先生、こんにちはー!」

雪野さんだった。

様子を見に来るついでに、最近はよく雑務も手伝ってくれている。

今日の彼女は、雰囲気が違っていた。

きらきらと目を輝かせている。

何かいい知らせでも持ってきてくれたか。

「なにか、いいことありましたか?」

彼女はにっこりして

「これ、見てください」

と、持っていた紙袋から取り出したのは

見覚えのあるドアチャイムだった。

真鍮の小さなベルに、小さな星の飾りがいくつもぶら下がっている。

以前「星の王子さまミュージアム」で、僕が買ってきたお土産で、ドアチャイムとして治療院の玄関を賑やかにしてくれていた。

フェスティバルのいざこざで何処かに行ってしまったことすら、今まで気付かないでいたのが不思議だった。

「重機の片隅に落ちてたんですよ。砂ぼこりまみれでしたけど、踏まれてなくて良かったですよ」

「ありがとうございます」

受け取った手のひらで、馴染みのあるカランと可愛らしい音が鳴った。

あの頃の、日常の感覚。

失くしたピースが、ひとつ帰ってきた。

これは間違いなく嬉しい知らせだ。

僕は立ち上がり、お守りでも据えるようにドア上にそれを取り付けた。

(こうやって少しずつ、いつもどおりになればいい…)

◆

その日もいつも通り忙しかった。

とにかく患者さんは、顔色が冴えず、皆とても疲れていた。

以前よりも強く感じるストレスに、心が摩耗している彼らの話を聞き、前を向けるようにと、明るい話題を交えながら施術を続けた。

身体をほぐして、気持ちを軽くして。

「明日は、今日より楽になりますように」

自分にも言い聞かせるように、そう願い続けた。

治療が終わると、午後9時を回っていた。

一人で切り盛りするには、体力的にも限界があるし、患者さん以外に話をする相手がいないのは、想像以上にガスが溜まるような感覚で苦しかった。

(ゆぅさん、僕の話聞いてよ…)

治療後のこの時間はいつも通り、最奥の彼女がいるスペースを訪れる。

いつも彼女に付いている装置は、メンテナンスのため、昼間のうちに雪野さんが運びだしていた。

余計なコードやらが無い分、より穏やかに眠っているように見える。

枕元に座り、いつも通りに今日の報告をするつもりだったのに、気がついたら首の施術を始めていた。

なぜだろう。

これまで、意識のない彼女に触れるのは、壊れ物のようで怖かったのに、今夜は自然と手が伸びた。

(寝てばっかりなのに、肩こりしてるなあ)

触れるのはタブーみたいに思っていたけど、頭を打って記憶喪失になったわけでもない。

今までなぜそうしなかったのだろうと、彼女が好きだった「クラニアルテクニック」を施してみる。

それは、頭蓋骨の矯正術でもあり、脳の機能と脳脊髄液の循環を活性化させるための高次な感覚を要する施術だった。

「これやったら、必ず寝てたよね」

独り言をつぶやき、これ以上眠らせてどうするんだと心の中でツッコミを入れる。

ふふ、と笑いが込み上げた。

久々に彼女に施術したことが、自分の安らぎのスイッチにもなったのだろう。

急激に眠気を覚える。

ウォーターベッドに乗って、ひと眠りしてから帰ろうと、横たわる。

スイッチを入れると、リラクゼーション音楽はほとんど耳に入らず、意識が遠のいた。

カランッ。

小さな音だったが、ドアチャイムの音色に間違いなかった。

雪野さんが拾ってくれたおかげで、久々に何度もその音を聴いたから、間違いない。

はじめは夢の出来事かと、フワフワしていたが、鍵をかけ忘れたような気もして、夜中に誰かが入って来たと考えた瞬間、完全に覚醒した。

ペタペタと裸足で歩く音。

月明かりで出来た薄い人影が、こちらに移動してくるのがわかる。

笹本が来たのもこんな夜更けだったと、亡くなったAI調査官のことを思い起こした。

「まだ…あいて…ますか」

途切れがちだが、聞き覚えのある声。

(誰だ?)

「今日は、もう終わりました〜」

声を玄関に向けて張る。

さすがに非常識だろう、とも思ったが救いを求める人を無下には出来ない。

施錠していなかったので、期待させてしまったかもしれない。

身体を起こして玄関に向かう。

「すみません…また明日きてくだ…さ…」

い?

いぇええぇ〜ああぁっっ!!

「まだ…空いてますか?」

壁の向こうから、顔を覗かせてこちらを見ていた人物―

まぎれもなく、ゆぅさんだった。

ほっそりとした手足。

一ヶ月ぶりに起きたせいか、表情にはまだ力がないが、イタズラな笑みをたたえていた目は、しっかりと僕を見つめていた。

「まだ、空いてますか?」

元来、肩こりの酷い彼女が、終業後に施術を受けたい時、こんな風に冗談混じりに言うセリフだった。

「信じてたよ」

それがいつになるかは誰にも分からなくて、いつか信じられなくなるのではと、怖くて仕方がなかった。

―目の前に、彼女がいる。

「ゆぅさん」

声が、掠れた。

彼女は、また微笑んだ。

「ひとりで…がんばり過ぎだよ」

その一言で、張り詰めたものが崩れ、言葉にならない嗚咽が漏れた。

(おかえり!おかえり!)

声にならなかった。

胸の奥であふれ出して止まらないのに。

彼女は、まだおぼつかないふらりとした足取りで、それでも僕の前に来て、膝をついてくれた。

そして…

そっと僕の頭を抱くように包み込んだ。

僕はまだ言葉を失ったまま。

彼女には、温かさと優しさが満ちていた。

精一杯の気持ちを伝えようとしてくれた。

「あのね…私、元気になったら…また先生の施術受けたいな」

あれ?と小首を傾げながら

「元気になるため、受けるのか…な?」

僕は、ぐしゃぐしゃに泣きながら、わかってるよと伝えたくて、何度もうなずいた。

ありがとう。ありがとう。

と、心の中で伝え続けた。

顔を上げ、あらためて彼女の姿を見る。

バイタルが正常だったこともあり、筋肉が落ちてほっそりとはしてるものの、生気があって人間らしさを感じる。

最後に言葉を交わしたあの夜とは、違った姿に再び安堵を覚え、涙がこぼれる。

「今日はね、何回も呼ばれた気がした」

彼女が、ぽつりと呟いた。

「あの玄関の。カラン、カランっていう…チャイム」

夢の中で導かれるように―

懐かしい音が、どこかで鳴っていた。

その音が、「帰る場所はここだよ」と呼び続けてくれていた。

そんな風に話して、笑っていた。

「あとね、あたま触ってくれたでしょ」

「あぁ…そうだね。効いた…ね」

僕も微笑み返した。

「おかえりなさい、ゆぅさん」

彼女の向こうに見える星の玄関チャイムが、瞬くように優しく少し揺れて見えた。

「ただいま帰りました」