小説「掌の記憶」終章

エピローグ

モデル都市のようだった街は、今はどことなく旧時代を感じさせる。

人の手による復旧の証は、舗装の歪みや色の違いすら芸術作品の「味」のように温かい雰囲気を醸していた。

遊歩道には、家族連れやペットを連れた住人たちが戻り、風に揺れる樹木の葉も、傷跡をそっと包んでいるかのようだった。

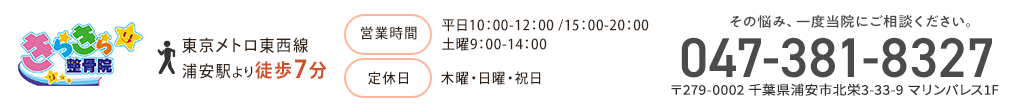

その街並みの一角で、灯る看板があった。

「きらきら整骨院」

そこにあるのが当たり前だった小さな看板は、今は希望の道標のように輝いていた。

扉を開けると、穏やかな空気と、安心感のある笑顔のスタッフたちが出迎えてくれる。

ゆぅさんは、予約帳をめくっていた。

「今日は、サポートが必要な患者さん2人いるから、よろしくね」

僕が奥から声をかけると、彼女は顔を上げ、笑って答えた。

「大丈夫。今日はちゃんと〈ゆぅ〉だから」

AI接続の後遺症らしく、時折うわの空でぼんやりとすることがあった。

そんな時は、決まって難しい案件の解決策なんかを思いつくらしく、彼女はそれを〈YOU状態〉と呼んでいた。

彼女自身に混在している何かを敵とは考えずに、受け入れた結果なのだろう。

この街の再生とともに、彼女もゆっくりと新たな自分を作り始めているのかもしれない。

扉の外では、風鈴の音が鳴っている。

夏の始まりの音だった。

──大深度地下。

第六中央制御局 管理調整ブロック。

AI調整官たちが詰める、無窓の管制室には、規則的な電子音が反響していた。

重たい自動扉が閉まり、人工光に満たされたフロアに、軽やかな足音が響く。

「石井様、報告書をお持ちしました」

「お、雪野ちゃんか」

声の主は、ゆったりとした仕草で椅子を回転させた。

無造作だが無駄のない雰囲気をまとう男。報告書にざっと目を通して、口元をふっと歪める。

「今回は、まさかの笹本ちゃんにやられちゃったよねぇ…」

「良い所に当てたんだけどなぁ」

と言って、指で銃を撃つ仕草をする。

「治療院の二人はどうしますか?」

「今もアクションは無いだろ?あっちも身バレしたら、色々と困るはずだし。ダンマリを決め込むなら、放っておくさ」

「了解しました」

「あ、でもまた治療には行っておいでよ。現場感、忘れないようにね」

雪野は視線を伏せ、静かにうなずいた。

ー室内アナウンスが響く。

『石井慎也統括官、局長室にお願いします』

するりと彼は立ち上がり、ネクタイを締め直しすと、背後のモニターに目をやりながら、つぶやいた。

「今度こそ、君がターゲットだよ。オカバ」

瞳には、好奇心と悪戯心に満ちた光が揺れていた。

(完)