小説「掌の記憶」第三章

― 風景は黙して

曇り空の下、街はフェスティバル三日目の朝を迎えていた。

濡れたような光沢のある石畳の遊歩道を、いつもより多くの人々が同じ方向へと歩いていく。

中央広場では、光と音の演出が夜を引きずるように点滅し、巨大スクリーンの映像が何度も繰り返されていた。

――誰もが、楽しそうな顔をしている。

しかし、どこか同じ顔をしている。温度のない熱狂、歪みのない歓声。

それらはもはや「個人の感情」ではなく、「演出されたテンプレート」のように感じられた。

◆

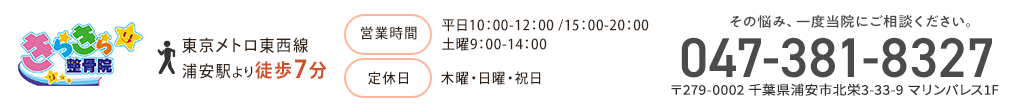

きらきら整骨院では、朝の診療が静かに始まっていた。

―ただし「いつもどおり」ではなかった。

受付に立つゆぅさんは、まるで機械のように正確だった。

来院順、声かけ、カルテ処理…何一つ間違いがなく、すべてが滑らかで無駄がない。

「〇〇さん、施術室へどうぞ。お足元にお気をつけください」

言葉も、笑顔も、丁寧だった。 それらすべてが整いすぎているように映った。

患者の言葉に、一拍遅れて返される頷き。

呼びかけに、一瞬間が空いてからの反応。

それは、細部に宿るはずの「人間らしさ」をわずかに逸していた。

「ゆぅさん、今朝は調子どう?」 何気なく尋ねると、彼女はいつもの笑顔で答えた。

「ええ、順調です。とくに問題はありません。気になる肩こりも無く、朝もスッキリ起きられるようになりました」

―受け答え自体は、完璧だった。 だからこそ、逆に何かひっかかりを感じた。

診療の合間に、ゆぅさんが一点を見つめて動きを止めていたのを、見逃さなかった。

声をかけると、彼女は一瞬だけ瞬きをし「すみません、少しぼんやりしていました」と微笑んだ。

その仕草もまた、正しいマニュアルに基づいているように感じられた。

◆

ランチタイム。

僕は広場を避け、遊歩道を抜けた先のカフェへと足を運んでいた。

見知った人が誰かいないか、現状をたしかめたかったのかも知れない。

その席に、見覚えのある横顔があった。

「雪野さん?」

「先生。おかげさまで、身体がずいぶん楽になりました」

「それは、よかったです」

雪野さんは、僕の返事に微笑みで応えつつ、さらに言葉を続ける。

「あれから街を色々と見て回ったのですが、やっぱり町全体が気味悪く思えてしまって」

「ええ、わかります」

「実は、私なりに少し調べてみたんです。フェスティバルの演出…正確には<感情演出アルゴリズム>が、どうやら街全体の雰囲気に影響を及ぼしはじめてるようなんです」

「それはAIが暴走してるってこと?」

「そんな大袈裟なことではないんです。でも最近のAIって、単に情報を提示するだけでなく、人の気分を制御し始めてるんです。今の主流は、情動の平滑化。つまり感情を平均化している感じですね」

「平均化?」

「喜びすぎず、落ち込みすぎず。常に安定していて、穏やかで、効率的。そういう状態を幸福と定義する流れがあります。<デジタル・ウェルビーイング>と呼ばれてます」

「なるほど。整っているという印象はそれだったんですね。でも、それって…」

「それが、その人らしさかと言われると、難しいですよね。本人が楽だと思っていたら、それを否定するのは傲慢だし。けれど、先生が感じてる違和感――それもまた、真実だと思います」

彼女は一瞬、強いまなざしをこちらに向けてこう言った。

「先生はまだ保たれてるんですね」

「保たれてる?」

「ええ。先生の感覚が濁っていない。街が変わっていく中で、それを気味が悪いと感じられる心。それ自体が、とても貴重なんですよ」

その言葉は、妙に引っかかった。

まるで、自分だけが異物であるかのような言い方だった。

◆

午後の診療後、十年来の常連女性が呟いた。

「今日のゆぅさん、なんだか変だったわね」

「なにか失礼しましたか?」

「ううん。そうじゃないの。とても丁寧なんだけどね、なんかこう…心が届かないというか。目が合ってるのに、合ってないような感じ。あの人の温もりが好きで通ってるのもあるから…ちょっと寂しいなあって」

「気づいたんですね」

「やっぱり先生は知ってたのねぇ」

奇妙な変化に気付ける人が、自分以外にも残っていることに深く安堵を覚えた。

◆

その夜。

ふたたび雪野さんと、昼間出くわしたカフェで向かい合っていた。

いつもだとまだ賑わっている時間だが、フェスティバルに人が流れているのか静かだった。

「実は、さっき伝えられなかった出来事がありまして。つい先日、AI医療調整官を名乗る人物が整骨院に来て、機材を置いていったんです。笹本理那という名前でした」

「笹本…理那!?」

「ご存知ですか?」

「ええ。表向きは共感型AIの推進者。裏では感情最適化技術の実証を進めている存在です」

「彼女が置いていった<SilenceLink>という機器をゆぅさんが使い始めています。不眠や肩こりに効いてるらしいけど…あれ以来、どこか変わったように見えて」

「SilenceLinkは、笹本のチームが作ったプロトタイプです。同調コードと呼ばれる機能が搭載されていて、個人だけじゃなく、周囲の雰囲気ごと調律するように設計されている」

「じゃあ、この街全体にそれが使われている?」

返事の代わりに雪野さんは頷き、バッグから小型の記憶抽出器を取り出した。

「これを使って、どこまでが本人自身の判断か、機器による補整かの深度を調べられます。彼女が長く触れている端末があれば、そこからでもデータ解析できますので」

「使ってみます。僕の仕事は、取り戻すことだから」

そう伝えて、雪野から装置を受け取った。

◆

治療院に引き返し、昼間彼女が使っていたタブレット端末に記憶抽出器をそっと接触させた。

一瞬、掌にひやりとした違和感が走る。

作業は、ほんの数秒しかかからなかったが、何か大きな境界線を踏み越えたような感覚が残った。

雪野さんにデータを添付し、メッセージを送った。

《抽出完了。データの解析よろしくお願いします》

既読がつかない。

しばらくして、もう一度メッセージを送った。

《大丈夫? 何かあった?》

その後、何度もスマートフォンの画面を確認したが、日付をまたいでも既読は付かないままだった。