小説「掌の記憶」第四章

― 整いすぎた街

第四章

フェスティバル4日目。

静かな朝だった。

週末を終えてピークを過ぎた祭りは、人が少ないのだろうと考えていたが、遊歩道まで歩いてきて、僕の考えは明らかに誤っていた。

通勤する人々も多く混ざった朝の雑踏は、見事なまでに整然としていたのだ。

すれ違う人々が、皆、同じような歩幅で歩いている。

誰もが、同じタイミングで信号を渡り、同じリズムで足を止める。

そこに摩擦は生まれないから、誰もぶつかることなく、全ての人がスムーズに行き交うことができている。

渋滞を引き起こす原因になるワガママな車がまったくいない道路は、きっと事故も起きにくいし、皆スムーズに目的地に到着することが出来るだろう。

そのような理想を「人」に当てはめただけで、こうも気持ちの悪いものかと思うほどの奇妙な光景だった。

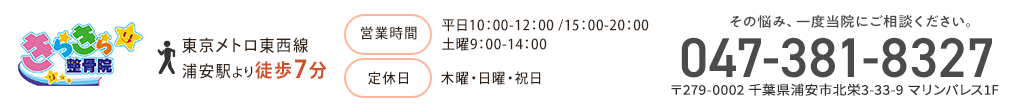

僕は、整骨院の前で足を止めたが、ドアを開けることはなかった。

受付に立つゆぅさんの笑顔が、ガラス越しに見えたのだが、その微笑みを信じきれなくなっていた。

上着の内ポケットには、昨夜抽出した記憶データが入ったタブレット。

そして、雪野さんからの返信は、まだ届いていない。

既読にならないメッセージの画面を見下ろしながら、静かに踵を返した。

向かうのは、市庁舎の地下にある〈AI関連相談室〉

雪野さんが勤務しているはずの場所だ。

◆

地下へと続くエスカレーターを下りるごとに、街の温度が薄れていく。

柔らかな喧騒も、人の息遣いも、コンクリートの中に沈んでいく。

庁舎のAI相談室に着くと、受付には誰もいなかった。

照明は点いている。

「すみません、どなたか…」

そのとき、背後から静かな声がした。

「ご用件は、何でしょうか?」

振り返ると、白衣姿の女性が立っていた。

黒髪を一つに束ね、整った口調で名乗る。

「AI医療支援課・補助官の白取です」

僕は、一瞬だけ考えてから答えた。

「こちらの雪野という職員の方に、書類を届けに来たんですが。ロッカーに入れていただくことは可能でしょうか」

「当該職員は、本日体調不良で欠勤となっております。

私物へのアクセスには、上長許可が必要です」

(体調不良?)

「わかりました。また改めます」

対応の明らかな不自然さには、まったく疑問を持たなかった素振りをして、会釈をしてから、回れ右をしてその場を離れかけた。

ふと、視界の先のデスクに見覚えのあるトートバッグが見えた。

深緑色の布地。取っ手の端が少し擦り切れている。

雪野さんがカフェに居た時、肩にかけていたバッグだ。

白取の姿が廊下の角に消えるのを見届けると、そっと戻ってバッグに近づいた。

外ポケットに、紙片が覗いていた。

急いで破ったような切り口。手書きの文字。

『もしこのメモを見ているなら、境界を疑って』

その紙を素早くジャケットの内側に滑り込ませた。

午後――

午前の仕事に穴を開けてしまった言い訳が思いつかないまま、治療院まで戻ってきてしまった。

しかし、玄関を開けた先には、予測の斜め上の光景が広がっていた。

異様な盛り上がりと熱気の院内には、いつの間にか特設のカウンターとディスプレイが設置されていた。

【AI治療フェスティバル:最先端医療の無料体験】

という文字が、無音で明滅している。

奥には仮設の施術ベッドが三台。

一台ずつ、AIナビゲーターの指示に従って患者が案内されていく。

「現在の交感神経バランスを調整中です。深呼吸を続けてください」

ガイド音声が、静かに繰り返される。

ゆぅさんは、その様子を操作パネルから管理していた。

「何を…してるの?」

声をかけると、彼女は微笑みながら振り向いた。

「午後から、新しい施術モデルの体験会です。導入はまだ一部ですが、患者さんの反応は上々ですよ」

「これは、君が企画したのか?」

「はい。〝私たち〟です」

その言葉に、胸が詰まるような感覚を覚えた。

〝私たち〟

それは、彼女が〝AI側〟の理論に深く関与している証でもあった。

「手で触れない治療に意味はあるのか?」

「意味ですか」

「先生の手は、確かに温かいものでした。でも、感覚や印象に左右される医療は、もう時代遅れなんです。大事なのは、確実に整うこと。そう思いませんか?」

「それじゃ…ただのプログラムじゃないか!患者の気持ちとか…」

「気持ちって、不確かですよね。先生はそれを良さだと思ってるみたいだけど。私は今、初めてブレない答えにたどり着いた気がします」

彼女の言葉は、ひどく滑らかだった。

かつての優しい響きは、どこにも感じられない乾いた声だった。

「患者を〝信頼〟という囲いの中に閉じ込めて、先生自身が必要とされることで、存在価値を保ってたんじゃないですか?」

―その言葉が深く胸に突き刺さった。

ここで今、AI施術を受けている患者たちは、誰も不満を口にしていなかった。

むしろ、満ち足りたような表情で、目を閉じている。

(僕には誰一人として気づいていない)

「そっか…」

喉まで出た言葉は、それきりだった。

静かに院のドアを開け、外へと出た。

院の扉を背にして、その場に立ち尽くす。

(ちくしょう)

何かを叫びたくても、声が出ない。

どうして、よりによって――ゆぅさんに、そんなふうに突き放されなければならなかったのか。

誰よりも信じていた。

共に院を育て、無数の患者と向き合ってきた。

背中を預け、言葉なくとも意思を通わせてきた。唯一無二の存在だった。

その彼女が、自分を「必要ない」と言った。

人の感情は不安定だからと、笑って切り捨てた。

唯一の矜持ごと。

彼女の一言で全てが崩れた。

鋭くて、深くて―残酷なほど正しかったからこそ、心が追いつけなかった。

(僕は何のために、ここまでやってきたんだよ)

立っているのもやっとの気分なのに―光と音の中心へと、ふらふらと歩いていた。

そこに入ってしまえば、すべて手放せる気がした。

過去も、信頼も、悲しみも。

人の手の温もりに意味なんてなかったんだと、自分に言い聞かせながら。

「そっちじゃないよ、オカバ」

背後からかけられた声に、ハッとして振り返ると、そこに慎也がいた。

麻のシャツに、手には紙コップのアイスコーヒー。街の隅の影のように立っていた。

「慎也」

「ちゃんと見えてたぞ。君がゆぅさんと話してるとこも。いやな顔して出てきたから、これはまずいなと思って」

ため息まじりに肩をすくめて言葉を続けた。

「で、どこ行くつもりだったんだ?あの整列した人たちのなかにでも混ざるつもりか」

「…」

「君が大切に守って来たものは、そんなに簡単に手放せないだろう?」

「ゆぅさんに、言われたんだ。もう僕のやり方じゃ、通用しないって。ちゃんと整った方がいいって。患者の皆もそっちがいいみたいでさぁ…だから、僕はもう要らないんだよ」

拳が震えた。

涙は出なかった。ただ、息が苦しかった。

「誰よりも、信じてたのに。どうして、彼女があんなことを…」

「君は痛みを感じている。君が信じていた人に裏切られ、君が治療において最も重要だった信念が否定されてしまったから」

「一番悲しいのは、信じたいものを君自身が信じられないと思い始めてしまったことだろう?」

何も言い返せなかった。

「それでも君が向かうのは、あっちじゃないよ。君は、感情を手放すために治療家になったんじゃない。いつでもココを大事にしてたら良いんだよ」

慎也はコーヒーを一口含むと、手のひらを胸にあて、静かに言葉を選んでくれた。

さっきまで救いようのないと思っていた気持ちが、彼の一言で息を吹き返す。

慎也は背負っていた布バッグから、古い地図のコピーを取り出した。

「これは、市庁舎の地下区画の構造図だよ。〈境界〉を確かめるなら、ここから潜るのが早い。たぶん、役所の端末からは情報ごと消されてる」

「えっ!?境界?」

「なんで、そのこと知ってんだよ?ていうか、この地図も…」

慎也は、コーヒーを飲み終えると言った。

「君の信じる想いが、本物かどうか、確かめてきなよ。まだ、ゆぅさんは、自分で考えて動けるかもしれないだろ?」

「それって、どういう意味…」

こちらが言い終わらないうちに、慎也は続ける。

「行動は早い方がいいと思うよ」

慎也は静かに背を向け、群衆の中へと消えていった。

⸻

その夜。

フェスティバルの光が街を包む中、スマートフォンを手に、通話履歴をたどっていた。

雪野さんのアカウントは、いまは存在そのものが消えていた。

圏外ではなく、削除。

冷たい汗がにじむ。

〈D-7層:地下区画〉という見慣れない表示名が、未通話の着信記録として残されていた。

(あの構造図の先…そこが境界?)

午後は自宅に戻って、いろいろと考えを巡らした結果、診療時間後のゆぅさんを訪ねるべく院へ戻ることにした。

(慎也も、早いうちにと言ってたしな)

彼女が惹かれた次世代の治療法に関心が無いわけではないし、お互いの理解でより良いものが患者さんにも提供出来るかもしれない。

などと、もっともらしい理由を何度も頭で繰り返しながら、扉を開いた。

照明は消えていた。

もう少し早く来なくてはダメだったなと思いながら、手探りで照明のスイッチを付ける。

「なんだよ…これ」

あの午後から想像してた絵とはまるで違う院内に、驚きがこぼれてしまう。

昼間見たカウンターや設備が無いのはもちろん、既存のファイル棚やベッドの数まで極端に減っていたのだ。

大切な個人の記録ファイルも数枚のカルテを除いて、すべて所定の位置から消えている。

「どういうことだよ…ゆぅさん…」

呼びかけは空虚に響いた。

彼女の私物も見当たらなかった。

置き傘、ハンドクリーム、マグカップ。

いつもあったものが、何も無い。

ふと、院内の不自然さと、ほんの数分前に視界の端で見た光景がリンクする。

さっき数台の白いワゴン車が、院の裏手あたりの路上に停まっていた。

祭り絡みで搬入出が頻繁に行われているから、あまり意識しなかったが、この近所は祭りの期間中ほとんどの店舗がクローズしているのだ。

スーツ姿の男女が、何かを車内に乗せている。たった数秒の光景。気にも留めなかった。

彼女はきっと連れていかれたのだ。

数々の患者データや、Silence linkと呼ばれている機材と共に。

おそらく、その行き先は〈境界〉と呼ばれている行政エリアの地下区画D-7。

我ながらパニックになるかと思いきや、これまでのピースが一つの確信に変わったことで、頭がスッキリと鮮明になった。

自分にアタマ治療を施した時でもこんなにはならないなとか、冗談めいたことまで浮かんでしまう。

SilenceLinkは、完全に彼女を塗り替えたわけじゃなかったのだろう。

芯のの強さを持った彼女の「人間らしさ」が残っていて、どうしても仕上げることが出来なかったに違いない。

―だから、回収されたのだ。

静かに立ち上がる。

(行くしかない。あの地下へ)

スマートフォン画面には、最後にゆぅさんからメッセージが送られて来たことを示すログが浮かんでいた。

「たすけて」

夜の院内は、ぼんやりと光っていた。